Водородные машины больше не удел футуристических концептов. Они уже здесь, особенно там, где обычные электромобили сдаются - в мире тяжёлой техники.

Среди шума моторов и дискуссий на Международном автомобильном научном форуме в Москве в середине октября прозвучала важная новость: Беларусь официально запустила разработку водородных энергоустановок для транспорта. Проект не просто входит в научную повестку, он закреплён в государственной программе как часть стратегии технологического суверенитета и «зелёного» перехода. Первый прототип - лёгкий грузовик с 40-киловаттной установкой уже готов к полевым испытаниям. А дальше - масштабирование: до 150 кВт, автобусы, карьерная техника, фуры.

Почему же, несмотря на такие подвижки, водородные авто до сих пор редкость на дорогах? Ответ в деталях.

Идея не нова: ещё в 1960-х NASA заправляло космические корабли водородом, получая чистую энергию и воду. Сегодня эта технология возвращается, но уже не в космос, а в карьеры, порты и промзоны. Легковушки вроде Toyota Mirai или Hyundai Nexo доказали жизнеспособность концепции, но так и не стали массовыми: дорого, неудобно, инфраструктура отсутствует. А вот в сегменте тяжёлого транспорта водород раскрывается по-настоящему. Здесь важны скорость дозаправки, дальность хода и круглосуточная работа - всё то, с чем аккумуляторы пока не справляются.

Суть технологии - не в сжигании, а в электрохимии: водород и кислород в топливном элементе вырабатывают ток, а побочный продукт - обычная вода. Но сам водород - не источник энергии, а её «упаковка». Его нужно сначала произвести. И тут всё зависит от метода:

- Серый - из метана, с выбросами CO₂;

- Синий - с улавливанием углерода;

- Зелёный - через электролиз на «чистой» энергии.

Только последний по-настоящему экологичен, но и самый затратный: на 1 кг водорода уходит 50–55 кВт·ч электричества. Пока это делает его в 2–3 раза дороже дизеля по энергосодержанию.

Мировой опыт подсказывает: водород не универсален, но незаменим в своей нише. В Китае уже ездят тысячи водородных автобусов и коммунальных машин. В Европе и Японии грузовики с запасом хода до 1000 км.

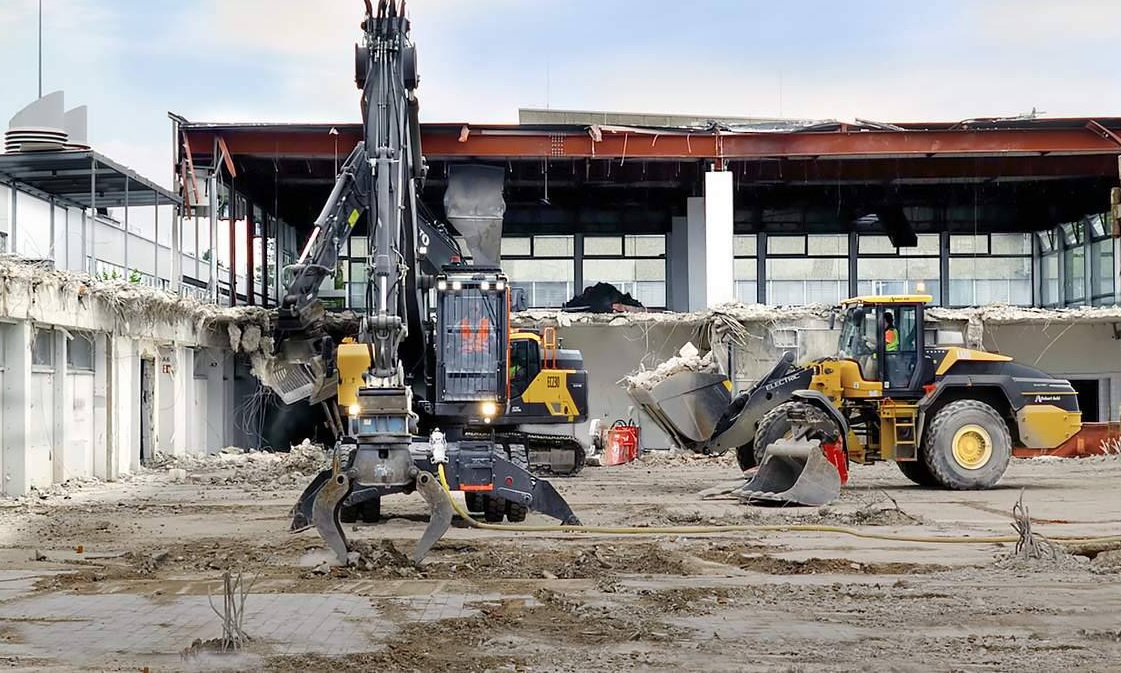

И в СНГ движение не стоит. БЕЛАЗ представил первый в мире карьерный самосвал на водороде - 130 тонн грузоподъёмности. КАМАЗ тестирует грузовик с 500-километровым ходом и 15-минутной заправкой. «Урал» адаптирует технику для Арктики, где батареи замерзают, а водород работает.

Немецкая Liebherr идёт другим путём - модернизирует ДВС под водород. Это проще и дешевле, особенно для тяжёлой техники. Такой подход позволяет сохранить существующие производственные цепочки и избежать зависимости от сложных импортных компонентов. В России тоже экспериментируют с водородными двигателями внутреннего сгорания - КАМАЗ и даже военные разработчики уже в игре.

Правда, инфраструктура пока на уровне пилотных проектов: всего три заправки - в Москве, Петербурге и на Сахалине. Но для спецтехники это не тупик, а преимущество: карьеры, аэродромы, логистические хабы - идеальные локации для локальных водородных станций. Здесь водород может стать не экзотикой, а рабочим инструментом.

Стоимость «зелёного» водорода в РФ сегодня: 4–8$ за кг. Но тренды обнадёживают: за пять лет цены на электролизёры упали почти вдвое, КПД топливных элементов вырос с 45% до 60%. По прогнозам МЭА, к 2035 году водород может стоить всего 2$ за кг, и тогда он станет реальным конкурентом традиционному топливу.

Особенно перспективно это для предприятий с собственной генерацией: ГЭС, АЭС, ветряков. Для них водород - не статья расходов, а способ аккумулировать избыток энергии и использовать её в транспорте.

Так водород постепенно переходит из лабораторий в реальный сектор. Не как панацея, а как точечное решение там, где другие технологии бессильны. И именно в тяжёлой технике он обретает свой настоящий вес.